- 2022.11.07

ローン金利の基礎と考え方

住宅ローンを比較検討する際に、まず金利から考えるかたは多いのではないでしょうか。複数の住宅ローン商品を比較する際に、金利水準はわかりやすいポイントではありますが、それ以外にも確認しておきたいポイントがあります。

例えばそのひとつに、住宅ローンの「金利タイプ」があります。金利タイプにはいくつかの種類があり、住宅ローンを検討する際の重要なポイントとなります

まずは、住宅ローンの金利を説明する前に、そもそも金利とはいかなるものなのかについて、基本から確認していきましょう。

金利とは、お金を借りた人が借りたお対して支払う利息の割合のことです。「利息(借りた側から側からみた貸借の対価)「利回り(投資した元本に対して増えた割も合)」などがあります。

金利は適用される期間によって、「年利」「月利」「日歩(ひぶ)」の3つがあります。住宅ローンをはじめ、普金融商品の金利は、元金に対して1年間で支払う利息(受取る利子)の割合である「年利(年率)」で表示されることが一般的です。

金利を年利3.0%で100万円借りた場合、1年間に3万円の利息が発生します。

100万円を年利3.0%で借りて、元利均等返済で1 年かけて毎月返済する場合、利息額は次のような計算式で計算できます。

1ヵ月目の月利=3.0%÷12=0.25%

1ヵ月目の利息額=100万円(前月末の残高) × 0.25%(月利)

=2,500円

返済期間中の毎月の返済額の内訳を示したのが以下の表です。毎月の返済によって元金残高が減っていくことで、利息額は減少していくことがわかります。

(住宅金融支援機構のシミュレーションツールを使用しSBI マネープラザが作成)

金利は、毎月の返済額や総返済額に影響します。たとえば借入金額3,000万円、返済期間35年の住宅ローン(全期間固定金利・元利均等返済・ボーナス返済なし)の場合、金利の違いによって毎月の返済額や総返済額は以下のように変わります。

| 金利(年率) | 毎月の返済額 | 総返済額 |

| 1.0% | 84,685円 | 35,567,804円 |

| 1.5% | 91,855円 | 38,579,007円 |

| 2.0% | 99,378円 | 41,738,968円 |

住宅ローンには、金融機関が定める「基準金利(店頭金利)」と、この基準金利(店頭金利)から所定の金利引下げを行って実際に適用される「借入金利(適用金利)」とがあります(金利の引下げが行われない場合もあります)。

基準金利 − 引下げ金利 = 借入金利

住宅ローンの金利は金融機関や商品ごとに違うほか、返済期間や頭金の比率によって変動することもあります。また住宅ローンの金利は、一般的にマイカーローン(自動車ローン)やカードローンなどの金利に比べ低いことも特徴です。これは住宅が担保となること、使用目的が限定されることなどが理由にあげられます。

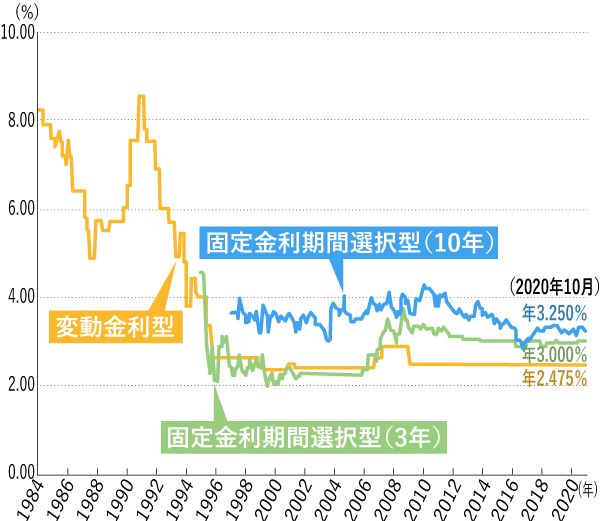

近年は「超低金利時代」とも呼ばれるように、住宅ローンの金利は下図の通り、80年代・90年代と比べると低水準で推移しています。これには日本の中央銀行である日本銀行(以下、日銀)のゼロ金利政策、そこからさらに踏み込んだマイナス金利政策が強く影響しています。

マイナス金利政策とは、景気対策やデフレ対策(物価の上昇等)のため、民間銀行などの金融機関が日銀に預ける資金の一部にマイナス金利を適用することによって、市中に出回るお金の量を増やそうとする金融政策のことです。金融機関は、日銀に資金を預けたままにしていると金利を支払わなければならないため、低金利でも企業への融資や住宅ローン融資を行ったほうがよく、結果的に貸出金利は低下しやすくなります。

日本では現在(2020年10月時点)もマイナス金利政策が続いており、住宅ローン金利は80年代・90年代と比べおおむね低水準で推移しています。

これまでの住宅ローンの金利の推移は、住宅金融支援機構のホームページなどからも確認できます。

【民間金融機関の住宅ローン金利推移(変動金利等)】

※ 主要都市銀行のホームページ等により集計した金利(中央値)を掲載。なお、変動金利は1984年以降、固定金利期間選択型(3年)の金利は1995年以降、固定金利期間選択型(10年)の金利は1997年以降のデータを掲載。

※ このグラフは過去の住宅ローン金利の推移を示したものであり、将来の金利動向を約束あるいは予測するものではありません。

(出所:住宅金融支援機構ホームページより)